【中央广播电视总台】校史长卷里,哪段青春在闪光?

发布时间:2025-06-07 | 来源:中央广播电视总台 | 浏览量:

六月,是青春换乘的时节。当铃声响起,一张张写满了拼搏与奋斗的答卷纸化作通向未来的录取通知书,又一股热情洋溢的新生力量即将涌入高校校园。大学生活是何模样?青春年华如何度过?这部中央广播电视总台精心策划的“高校精神指南”,推荐观看——

总台与教育部联合摄制,历时一年倾力打造大型电视专题片《大道同行——校史里的中国》。节目聚焦北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、华中科技大学、大连理工大学、重庆大学、中国石油大学(北京)、东北大学、南京航空航天大学10所高校,邀请十位青年主讲人与50多名历史亲历者,用鲜活的讲述揭开校史一角,让故事在自然流淌中直击人心。

以校史见国史,让身边人讲述身边事。这场镜头前的创新实践也是对“上好大思政课”的一次媒体尝试——在这里,道理不被直接言说,而是在一个个人物的讲述、镜头的组接、情感的流动中自然“生长出来”。

节目自播出以来,全媒体受众规模2653万人,全网播放量累计突破1.02亿次,相关话题阅读总量近16.5亿次,主话题#校史里的中国#阅读量超10.1亿次,多个子话题10次登上各平台热搜热榜。

温情破题 以校史见国史

思政课的本质是讲道理。如何发挥媒体的力量,把道理讲深、讲透、讲活,打造更多沉浸式、互动感、年轻态的“青春课堂”?

当这篇“时代之下的命题作文”交到创作团队手中,一次全新的探索与尝试,也就此展开……筹备初期,整支团队还在为如何破题而上下求索时,有一个目标是明确的,节目总制片人、总导演闫东强调:“讲思政不是‘喊口号’,而是要拨动灵魂、让人生出内在力量。”

起初,创作团队曾困于“上课”这一概念,即邀请高校思政老师在镜头前上思政课。这一想法很快被推翻了。大量调研与走访后,创作团队发现——中国高等教育的发展脉络,时刻嵌在共和国的经纬中:北大红楼点亮过星火,清华园里诞生过核梦,重庆大学的课堂延续着红岩精神,中石大的奋斗里走出过“铁人信仰”……于是,校史成了系列节目的重要表达之一:以一校之史,观一国之进;用一代人的选择,反映一代人的精神。

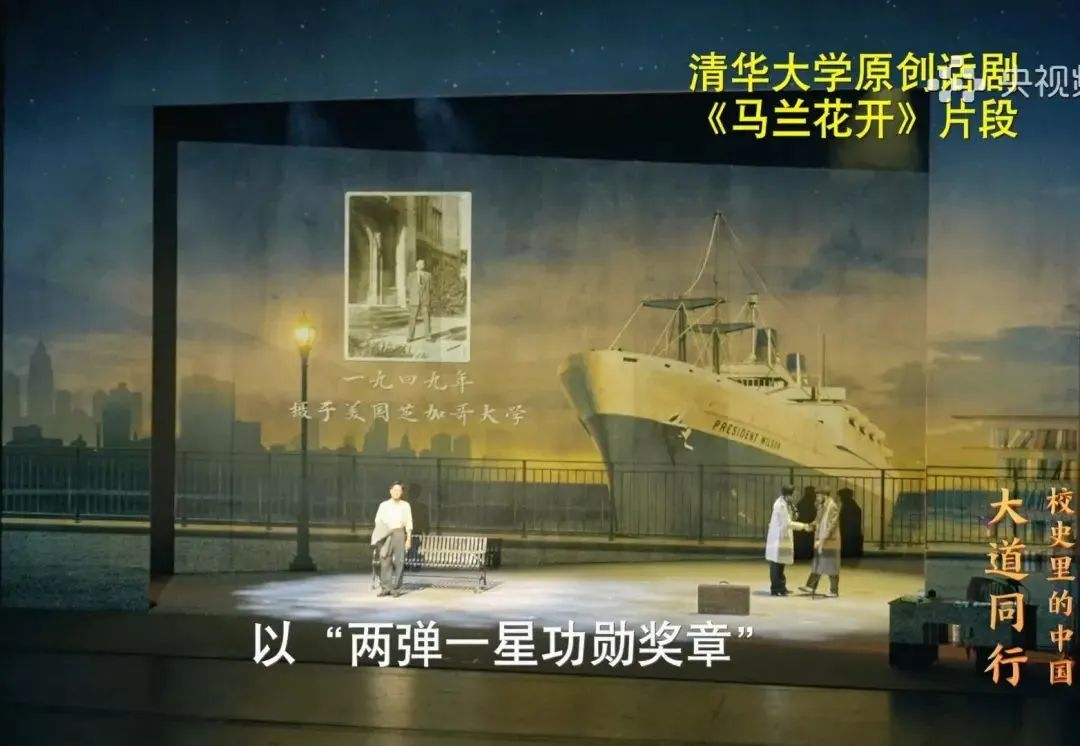

把“创意”转化成“作品”的过程中,没有捷径可走。每一集背后,都是一次次反复推敲的取舍、一场场推翻再建的攻坚。比如面对拥有百年历史、浩瀚素材的清华大学,要从哪一段故事切入?团队另辟蹊径,从一部校内原创话剧《马兰花开》入手,让青年观众在剧场灯光中与“两弹一星”的信仰相遇。这种跳脱年表的设计,不只是形式突破,更是一种对与青年对话的“在意”。

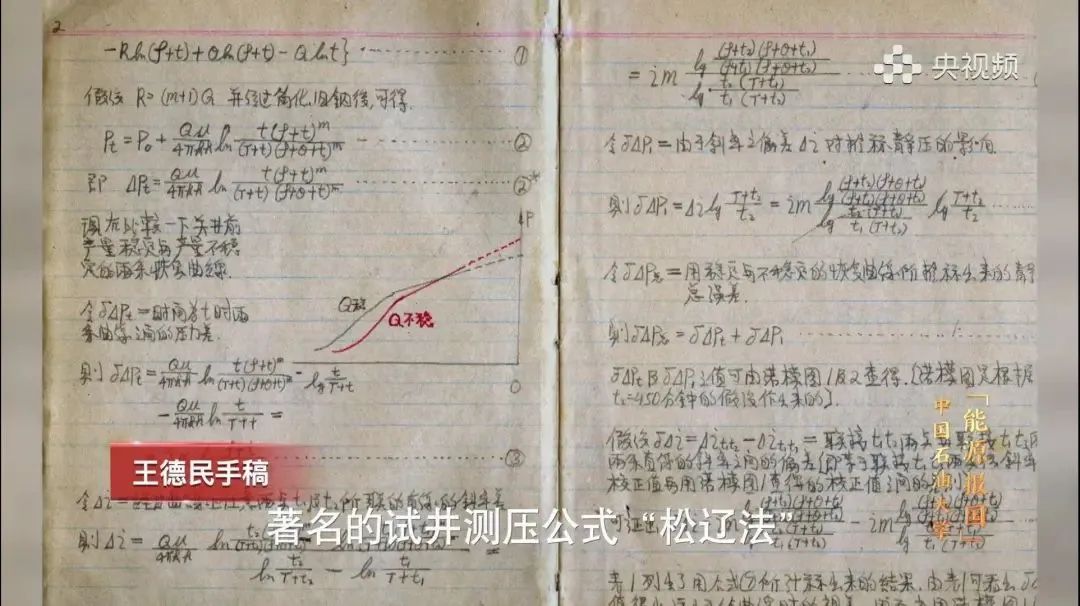

再看中国石油大学(北京)。提到它,许多人的第一印象是“石油学院”“铁人精神”,而本集导演直接深入到了校史馆、话剧排演厅,用一个个鲜活的细节,重现那份埋藏在老教授泛黄手稿中的刚毅和浪漫——一封尘封的情书、一个老人的眼神、一次没有修饰的朗诵,都焕发出穿透时光的生命力。

在大连理工大学篇中,创作团队以“与国同行”为核心,选取主楼共建、长征五号攻关、复合材料技术突破等校史故事,形成“选择-追赶-超越-传承”的叙事脉络。这些故事将“大思政课”从抽象概念转化为具象的人生选择,持续作答“高校何为”。

归根结底,《大道同行——校史里的中国》不是在讲十所大学的辉煌过往,而是在回应一个更大的时代命题——青年如何在时代的镜头下认识自己,如何在前人的故事里找到共鸣与方向。节目没有给出标准答案,而是通过一件件平凡而又不凡的往事,把这些宏大的命题拆解成了可以触碰的瞬间:那些在黑白老照片里走路带风的人,曾经也不过是一个个普通的年轻人,只是他们在关键时刻,选择了一条与祖国同行的道路,坚持走了下去。

青春同行 让身边人讲述身边事

“以校史见国史”的核心创意梳理清楚后,还有随之而来的叙述与串联问题。一集五六个校史故事的体量,如何衔接、由谁来讲?

创作团队给出的解法是:让身边人讲述身边事,找到那些从校园里来的年轻人,让他们进到片子里去。总导演李忆介绍,对于青年主讲人的选择,团队一开始便明确要“去演绎化、有真实感”。他们有的是工作不久的青年教师,有的是还在读的学生——一张张明媚、亲切的面孔,是青春校园最贴切的“名片”,也串联着片子里的过去与现在,带着观众走在校园里、实验室,走在舞台幕后、走在田间地头……

南京航空航天大学篇的主讲人徐川是一位知名的思政工作专家。创作团队对他提出了一个意料之外的要求——“回到起点”,回到他刚刚入职南航的状态,对南航既了解又陌生,要像屏幕外的观众一样,带着好奇的目光重新“发现”这所大学。

北京大学的主讲人宋玺是一名辅导员,也是一名退役军人。她出镜时一身白衬衫,也正是她上课的日常穿搭。看似简单的选择不仅贴合了“五四、青春”的主题定位,也体现着节目对“真实感”的审美偏好——这些主讲人不需要换装“进入角色”,最真实的他们就是节目最好的内容。

年轻的主讲人们,不仅仅是故事的讲述者,也是节目的共创人。浙江大学的主讲人管秉涛同时也是学校的国旗护卫队班长。在他的提议下,节目组清晨五点就来到校园,拍摄晨光熹微时便整装待发的国旗护卫队。“走在晨光里,跟太阳同行的感觉是非常好的!”这是他渴望分享的真实感受,也是镜头默默定格下的扣题瞬间。

这些来自校园的主讲人们,串联着一个又一个的校园故事,给画面带来了青春又温暖的氛围,感染着更多青年人朝着明亮的方向走去。

51位“爷爷奶奶” 让历史活起来

《大道同行——校史里的中国》的镜头里,有不少白发苍苍的老人。他们不是历史学家,而是历史故事的“原住民”。当他们开口讲述,一段段模糊的记忆便被点亮,照出过往、也照向今天。

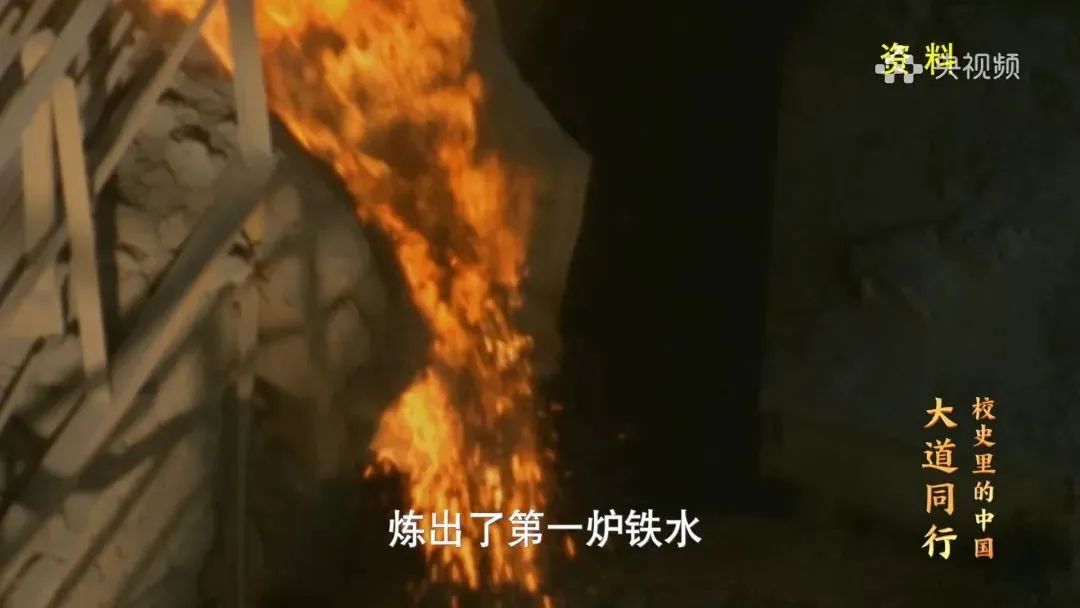

在东北大学,一位百岁老人坐在镜头前,语速缓慢却清晰。他叫杜鹤桂,是1965年第一批赴攀枝花建设钢铁基地的专家组成员。讲起那段岁月,他的眼中泛起光亮——他记得钢铁厂建在哪一座山脚下,记得图纸上的每一条管道怎么走……后期制作时,创作团队从总台音像资料馆找到了1970年炼出第一炉铁水的老影像,画面和叙述重叠的瞬间,时间仿佛被打开了一道缝,引人探头张望。

在中国石油大学(北京),创作团队采访了“铁姑娘”李妙兰,90岁高龄的她在收到拍摄计划后认真准备,回忆起往事仍历历在目。采访过程中,团队也意外获知了她丈夫几十年前写给她的一首情诗,如今还珍藏在十三陵水库博物馆中;于是辗转联系,最终将这封信拍进了正片。这不只是对过去的回望,而是精神的注脚:他们的青春长在祖国大地,他们的奉献托举了如今的幸福。

像这样精神矍铄、眼神纯粹的“历史亲历者”,节目中有51位,包括34位中国科学院、中国工程院院士,17位85岁以上的专家学者。他们出镜时的精神状态、他们屏幕前后的一言一行,本身就是一堂富有感染力的“大思政课”。

比如重庆大学篇里的蒋兴良教授,曾带领师生在西藏、青海20余处海拔最高至5050米的生命禁区持续多年研究。严谨的科学精神也蔓延到拍摄的每一个环节——要拍科学实验,那就扎扎实实真做实验;要拍开会讨论,那就召集学生真讨论,无论镜头是否在场,都阻止不了他会因为一个观点与学生争论得面红耳赤。“科学数据怎么来?到现场、到基层、到野外去获得。”节目没有太多设计,只让镜头追着他走——在野外,在设备间,在发言席。

这些镜头前亲切的“爷爷奶奶”们,说起往事,总是带着一种轻描淡写的平静。但正是这种淡然,让人更容易相信,他们所经历的,不是传奇,而是日常。节目不渲染、不拔高,只让这些老一辈科研人、教育者、建设者,以自己的方式、自己的节奏,把记忆说完。观众看到的,不是过去的伟大,而是曾经的真实。

从300分钟的正片讲述,到超过10亿次的受众触达,除了倾注心力的热情创作,还有讲究策略的传播节奏——

节目热播期间,一条条短视频也在社交媒体上不断引流。如华中科技大学篇中,“在月球上造房子”的月壤计划,没有配宏大背景乐,而是以简洁的视觉语言讲清楚“科技能如何走出实验室”的太空浪漫。视频发布后引爆校园话题,播放量迅速破亿。

除了数据,还有更多温暖的故事体现着节目的魅力。节目播至最后一集时,“大思政课”打破屏幕边界的时刻具象化了。南京航空航天大学里,三大校区千余名师生同步观看首播、共同交流。

不少参与节目录制的嘉宾也在节目播出后发来反馈。复旦篇中,年逾86岁高龄的陈振新重回旧居,讲述他父亲、复旦老校长陈望道的故事。镜头留下的,既是时代大命题,也是温情家族史。节目播出后,陈振新难掩激动,期待拷贝这段影像、作为回忆珍藏。

多所高校负责人表示,节目将“爱党报国”转化为形象可感的鲜活故事,让理想信念教育更具感染力,激发青年学子的家国情怀与责任担当,是思政教育的重要资源、立德树人的生动教材。

教育部专门发来的感谢信中写道:节目将高校的成长轨迹转化为解读中国发展的注脚,更构建了一堂内涵深刻、覆盖广泛、教育长效的思政大课,打破了传统思政教育边界,为加快推进教育强国建设营造了良好舆论氛围。

当节目的收官镜头以“飞得更高、更远”为基调,定格在南京航空航天大学的高空,我们看见的不仅是十集节目的圆满落幕,更是一个新起点的悄然开启——不一定站在讲台上,站在历史现场就是最好的课堂。这堂润物无声的“大思政课”,期待更多高校在镜头前开讲!

详情见链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/EvcKDvUMI-2z3J6gyx84sA

(编辑 刘晓琳)